-

몽양 여운형(夢陽 呂運亨) 생가 / 기념관나의 이야기 2022. 1. 9. 21:02

독립운동가 몽양 여운형을 기리는 공립 기념관으로 경기도 양평군 양서면 신원리에 있다.

몽양 여운형 독립운동가이자 정치가였던 몽양 여운형(夢陽 呂運亨, 1886~1947)의 삶과 정신을 널리 알리고자 2011년 생가를 복원, 전시관과 함께 11월 27일 개관했다. 지하 1층, 지상 1층 건물로, 건물 총면적 1,055㎡, 부지면적 2,579㎡의 규모이다. 2012년 국가보훈처에 의해 현충시설로 지정되었다.

주요시설

지상 1층은 복원된 여운형의 생가이며, 지하 1층은 기념관으로 이용된다. 함양 여씨가 양평에 입향한 1715년(숙종 41년) 지어진 생가는 여운형이 출생한 곳으로, 부친 탈상 후 서울로 이사한 1908년까지 살았으며, 해방 전후에도 종종 내려와 지낸 장소이다. 6·25 전쟁 중 소실되었다가 2001년 생가터가 정비되고 이듬해 기념비가 건립되었으며, 2008년 여운형에게 건국훈장 대한민국장이 추서된 것을 계기로 2011년 복원되었다. 1930년대 이후 여운형이 살았던 서울 계동 집에 있던 가구들을 후손이 기증하여 복원된 생가에 전시되어 있다.

기념관의 상설전시실은 여운형의 삶의 궤적을 따라 관람할 수 있도록, 출생과 애국계몽운동(1886~1913), 독립운동(1914~1945), 건국준비활동과 좌우합작운동(1945~1947), 서거(1947년 7월 19일)로 나눠 그의 생애에 관해 설명하고 관련 유물을 전시하였다. 여운형의 사진, 친필, 관련 도서들을 전시한 정관재(正觀齋), 여운형 좌상, 크로마키 촬영 공간, 추모 영상을 상영하는 영상실이 함께 있다. 같은 층의 매진홀에서는 여운형과 관련된 다양한 기획 전시가 열린다.

소장정보

여운형의 유품 및 관련 자료 250점 이상을 소장하고 있다. 주요 소장품으로 1947년 7월 19일 여운형이 피격당할 당시 입고 있던 옷을 위탁 보관하고 있다. 여운형 혈의는 2014년 등록문화재 제608호로 지정되었다.

부대시설

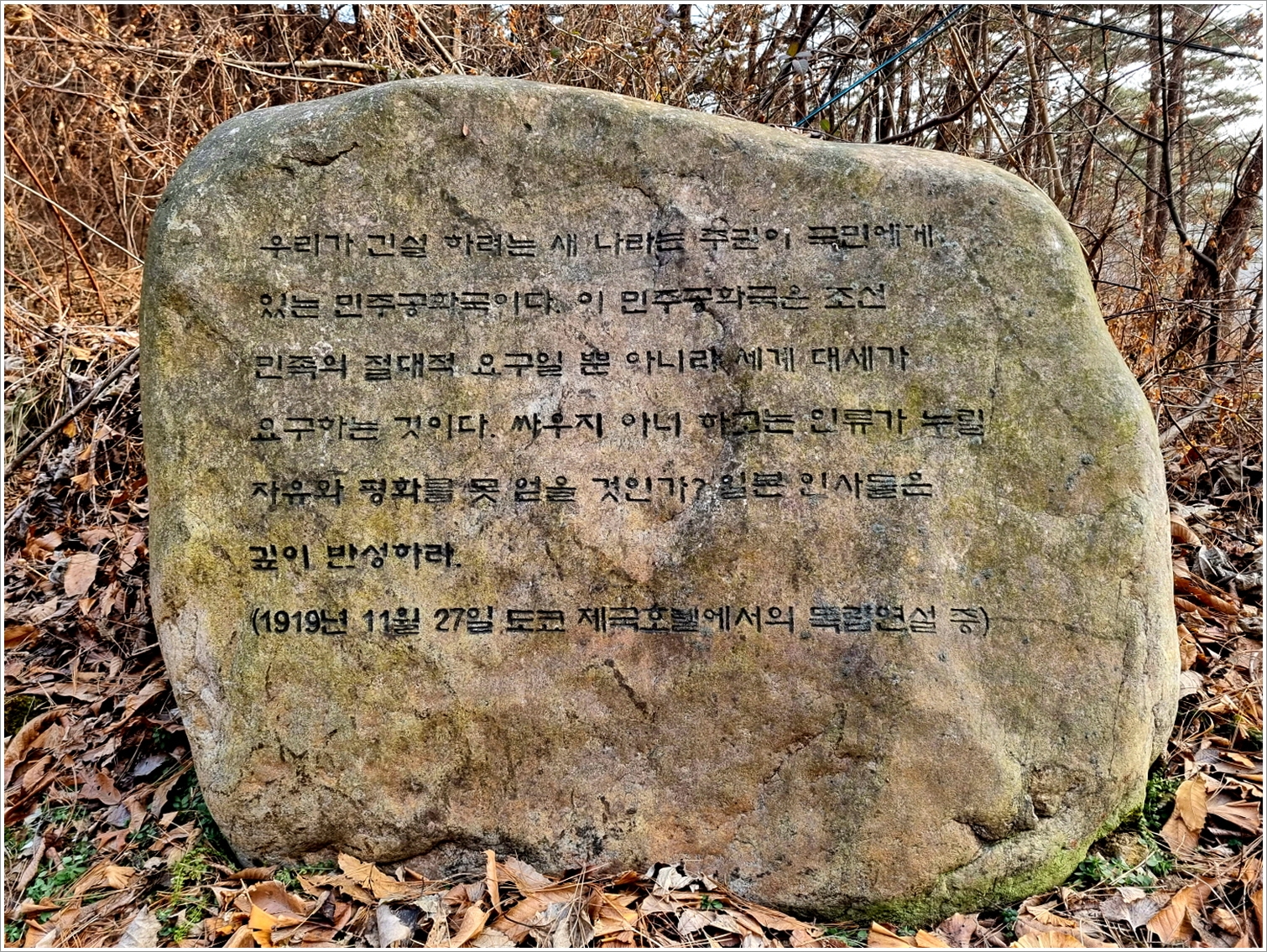

전철 중앙선 신원역에서 기념관으로 걸어오는 길에 16기의 여운형 어록비를 두어 몽양 어록길을 조성하였다.

한국의 독립운동가·정치가. 초당의숙(草堂義塾)을 세우고, 신한청년당(新韓靑年黨)을 발기하였다. 고려공산당(高麗共産黨)에 가입하여 한국의 사정을 세계에 알리는 역할을 하였다. 2005년 건국훈장 대통령장에 이어 2008년 건국훈장 대한민국장이 추서되었다.

본관은 함양(咸陽), 호는 몽양(夢陽)이다. 1886년 5월 25일 경기도 양평군(楊平郡) 양서면(楊西面) 신원리(新院里) 묘곡(妙谷)이라는 곳에서 출생하였다. 그의 조부 여규신(呂圭信)과 종조부 여규덕(呂圭德)은 동학에 가담하였는데 몽양에게 끼친 영향이 컸다. 하지만 부친 여정현(呂鼎鉉)은 조부와 달리 조선시대 양반사회의 계급주의를 신봉했으며 몽양은 이러한 부친을 자신의 성장기에 반면교사(反面敎師)로서 회고하였다. 몽양은 부친의 반대에도 불구하고 17촌 관계였던 족숙(族叔) 여병현(呂炳鉉)의 도움으로 서울로 갔으며 1900년 배재학당(培材學堂)에서 기독교를 접했고, 흥화학교(興化學校)를 거쳐 관립 우무학당(郵務學堂)에서 전신(電信)기술을 공부하여 통신원 기술자가 되고자 하였다. 하지만 통신원이 일본 소유로 넘어가자 취업을 거부하였다. 1906년 부친이 사망하자 집안의 노비를 모두 불러모아 노비문서를 모두 불태워 그들을 해방시켰다.

1907년부터 서울 종로에 있었던 승동교회(勝洞敎會)에서 선교사 보조원 생활을 했었고 같은해 양평 고향집에 기독교 광동학교(光東學校)를 세워 향리의 청년들을 계몽하는데 앞장섰다. 1910년 선교보다 교육의 중요성을 절감하여 강릉에 초당의숙(草堂義塾)을 세워 평등사상과 신학문을 가르치는데 전념하였다. 하지만 총독부에 의해 학교는 1년만에 폐쇄되고 말았다. 국권이 피탈되고 학교가 폐쇄되자 승동교회로 돌아와 평양신학교를 다녔다. 또한 그는 스포츠에도 관심을 가졌는데 대한민국 최초의 야구팀인 YMCA 야구부(황성기독교청년회 베이스 볼 팀)의 주장으로 활약한 것으로 추측되며 1912년 11월 2일 와세다대학의 초청을 받아 일본까지 원정경기를 다녀오기도 하였다. 그는 일본에서 직접 목격한 신문물과 조선유학생을 통해 자신의 처지를 깨우치고 선교사 클라크를 따라 서간도(西間島: 퉁화)의 신흥학교(新興學校)를 견학하였고 이때 독립운동의 필요성을 절감하게 되었고 신학문을 공부하기 위해 1914년 겨울 중국으로 건너갔다.

언더우드 선교사로부터 추천장을 받아 장로교 선교회가 운영하는 난징[南京]의 금릉대학[金陵大學]에서 영문학과 철학을 공부하였다. 몽양의 중국 유학은 그의 가치관에 많은 변화를 가져오는 계기가 되었다. 1916년 상하이[上海]로 가 협화서국 서점(Shanghai Mission Bookstore)에 취업 하였으며 선교사, 인성학교 교사, 여행대행업 등을 했다. 1918년 상하이에서 장덕수(張德秀)를 만나면서 여운형은 일대 전환기를 맞이하게 된다. 몽양은 정치와 독립운동에 관심을 가지기 시작했다. 조선의 상황을 알리기 위해 김규식(金奎植)을 파리평화회의에 대표로 파견하였고 신한청년당(新韓靑年黨)을 발기하였다. 이 일은 국내 독립운동에도 지대한 영향을 미치는 계기가 되었다. 1919년 4월 상하이에서 임시정부가 조직되자 임시의정원(臨時議政院) 의원이 되었는데, 일본정부는 이를 자치운동(自治運動)으로 회유하고자 그 해 11월 그를 도쿄[東京]로 초청하였으나 오히려 장덕수(張德秀)를 통역관으로 삼아 일본의 조야(朝野) 인사들에게 한국독립의 정당성을 역설하였다.

1920년 5월 상하이에서 고려공산당(高麗共産黨)에 가입하였는데, 국제공산당 위원인 보이틴스키(Grigorii Voitinsky)가 조선의 독립을 지원할 수 있다는 제안에 공산당에 참여하게 되었다. 하지만 러시아 볼셰비키정부가 상하이 임시정부에 제공한 자금을 이동휘, 김립이 가로채 독단적인 처리하자 고려공산당은 분파되어 와해되고 말았다. 1921년 이르쿠츠크(Irkutsk)에서 열릴예정이었던 원동(遠東)피압박민족대회에 참가하기 위해 고비사막을 횡단하고, 바이칼호수를 건너는 고난한 여행으로 도착하였으나 대회 장소는 모스크바로 변경되었다. 1922년 1월 7일 모스크바에 도착하여 레닌과 트로츠키를 만났으며 조선의 사정을 논의하였다. 중국 상하이로 돌아와 쑨원과 중국공산당 인사들과 교류하면서 1925년부터는 중국혁명운동에 적극적으로 참여하였다. 하지만 1927년 장개석(蔣介石)이 쿠데타를 일으켜 공산당 축출로 몽양이 믿었던 소련의 지원과 국공합작체계의 정치적 모델이 무너지고 말았다. 낙담한 그는 체육부 코치로 생활하면서 싱가포르에서 인삼사업을 모색하다 1929년 7월 10일 독립운동을 지원하였다는 혐의로 상하이 주재 일본영사관 경찰부에 체포되었다.

일본 나가사키를 거쳐 국내로 압송되었는데 국내 언론에서는 그의 압송이 대서특필되었으며 중국에서 실패한 공산주의자이자 독립운동가로서 허망한 날을 보냈으나 국내에서는 일약 유명인이 되었다. 재판 결과 독립운동을 전개한 죄목으로 4년간 복역하였다. 1933년 출옥하자 그는 민족의 영웅으로 추대되었고 조선중앙일보사(朝鮮中央日報社) 사장에 취임하였는데 경영난으로 어려웠던 신문사는 그의 명성에 힘입어 번창하였다. 하지만 베를린 마라톤 우승자 손기정 선수의 일장기 말소사건으로 1936년 신문이 일제에 의하여 폐간되자 사임한 후 1944년 비밀결사인 조선건국동맹을 조직하였다.

8·15광복을 맞아 안재홍(安在鴻), 정백(鄭栢) 등과 건국준비위원회(建國準備委員會)를 조직하였으나 임시정부의 지사들과 대립 되었고 건준위 조직 내부 박헌영이 주도하는 극좌익 세력과 정치투쟁 내분에 휩싸였다. 9월 조선인민공화국을 선포하였으나 우익진영의 반대와 미군정의 인정을 받지 못해 실패하였다. 12월 조선인민당을 창당, 1946년 29개의 좌익단체를 규합하여 민주주의민족전선(民主主義民族戰線)을 결성하였으나 정책 노선이 명확하지 못해 조직을 장악하지 못했고 반대파 좌익세력에게 밀려 탈퇴하였다. 또, 1947년 5월 근로인민당을 조직하였으나 극좌·극우 양측으로부터 소외당한 채 좌우합작운동을 추진하던 중 극우파 한지근(韓智根)에 의하여 1947년 암살되었다.

덴마크체조를 국내에 보급한 체육인이기도 하였으며, 광복 후 대한체육회의 전신인 조선체육회 제11대(1946∼1947) 회장을 지냈다. 2005년 3·1절에 건국훈장 대통령장(2등급)이 추서된 데 이어 2008년 2월 21일 건국훈장 대한민국장(1등급)이 추서되었다.

'나의 이야기' 카테고리의 다른 글

연안차씨종친회 2022 정기이사회 (0) 2022.01.20 남산타워 (0) 2022.01.15 한음 이덕형(漢陰 李德馨)- 신도비(神道碑) / 묘소(墓所) 외 (0) 2022.01.09 다시 새봄을 기다리며..... (0) 2022.01.08 김옥선님 시조시인(時調詩人) 등단 (0) 2022.01.06