-

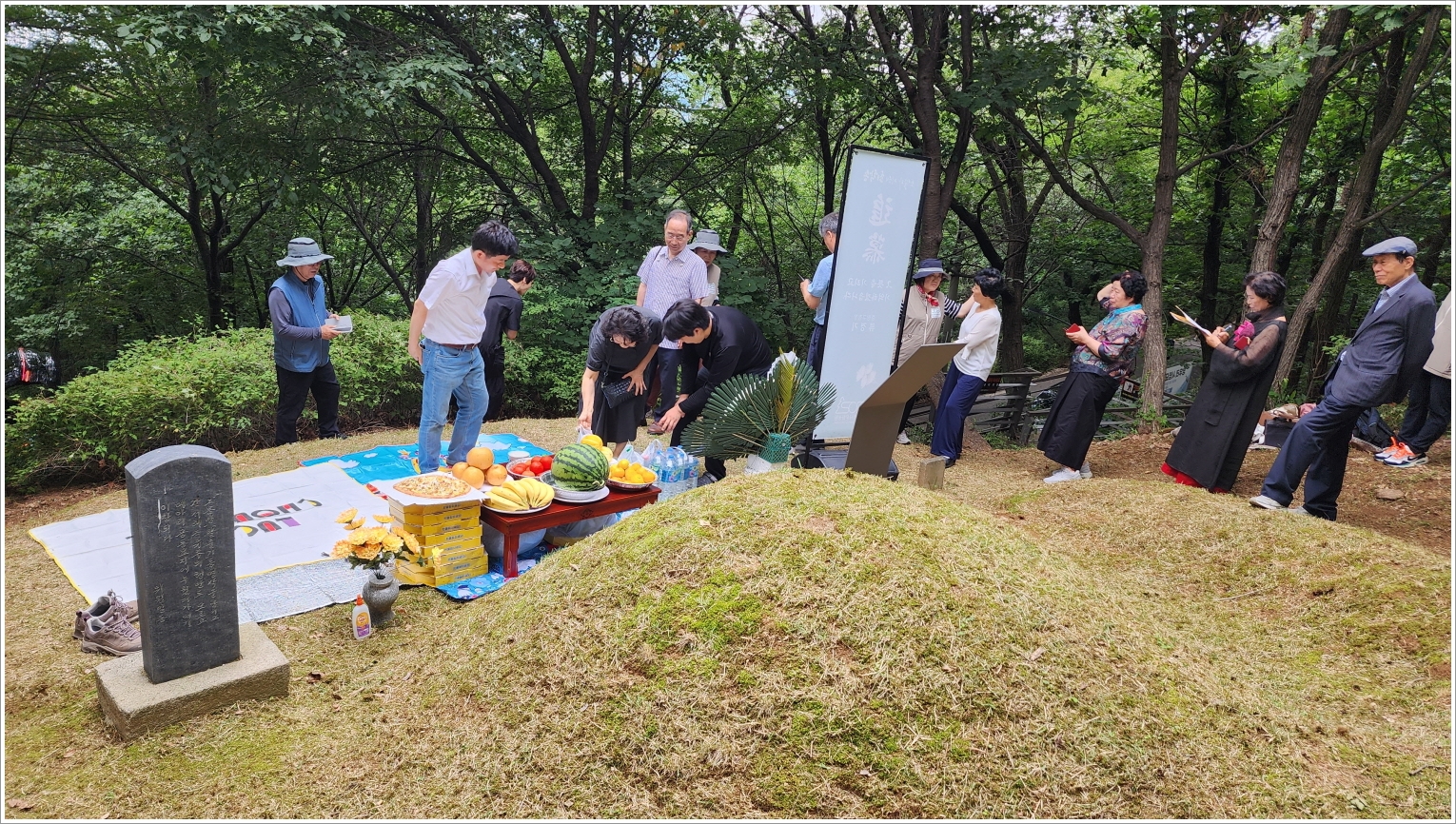

제91주기 소설가 최학송 추모문화제나의 이야기 2023. 7. 8. 16:16

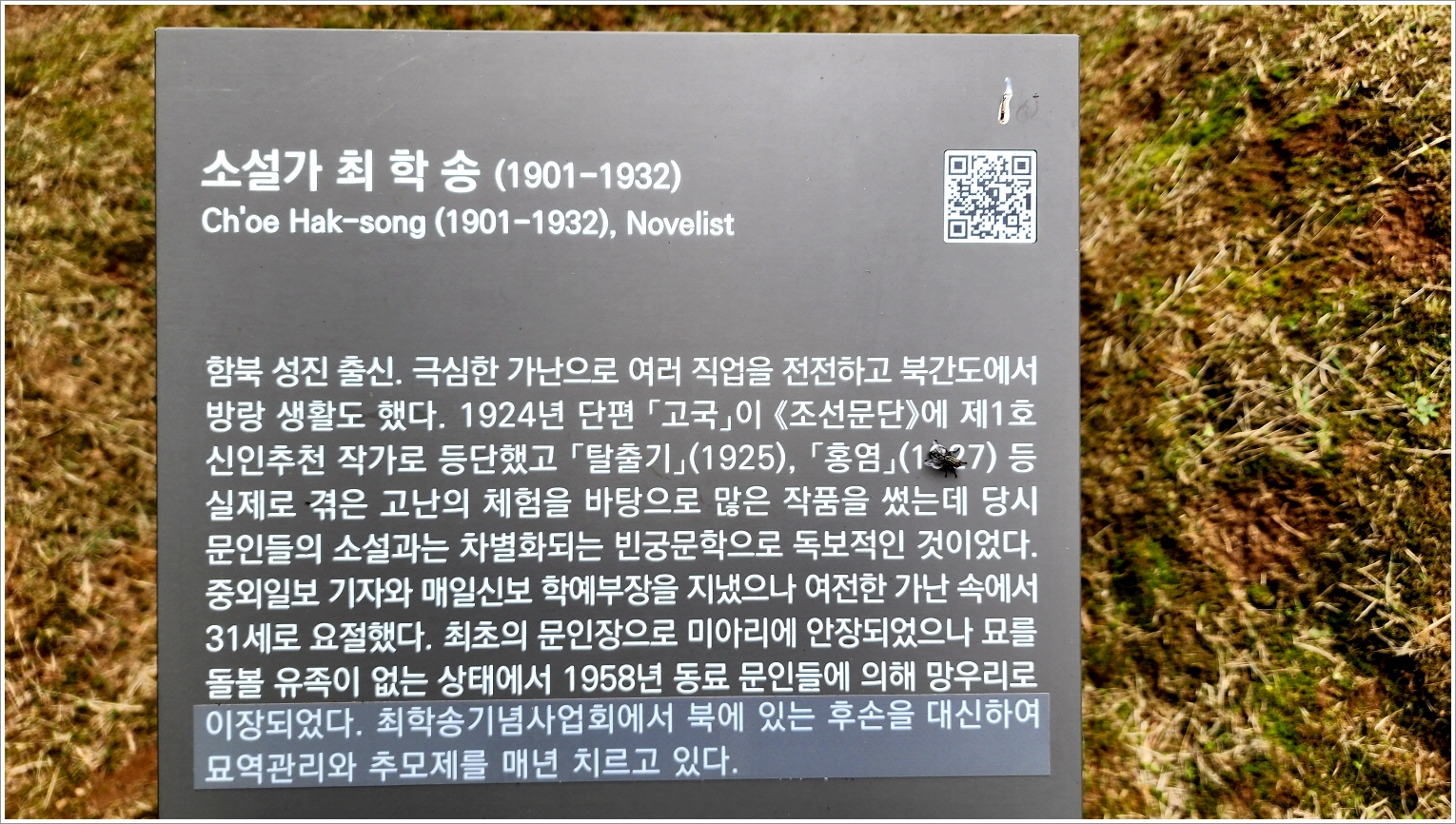

서해(曙海) 최학송(崔鶴松) (1901.1.21.~1932.7.9) 일본으로부터 사회주의 사상이 흘러들어오고, 유학생·문인들에 의해 경향파 문학론이 대두될 즈음, 보통학교도 채 졸업하지 못하고 간도를 방황하던 무명 청년 최학송(崔鶴松)의 돌연한 출현은 20년대의 문학과 현실에 중요한 의미를 갖는다. 그리고 불과 8년 동안에 발표된 50여 편의 창작으로 마무리되는 그의 업적은 10여 년 동안 계속되는 ‘논쟁의 시대’ 에 카프의 물결에 빠지지 않으면서도 누구보다 강렬한 경향성을 갖고, 피착취자의 참상을 극명하게 드러내되 고도의 문학적 형식으로 수용함으로써, 뚜렷한 작품 없이 비평만 승(勝)하던 계급 문학의 이데올로기를 무색하게 만들고 있다.

데뷔작 「고국」, 그리고 그로부터 1년 미만에 발표된 「13원」 「탈출기」 「기아와 살육」 등 잇따른 문제작들은 사학자 홍이섭(洪以燮) 박사가 정확하게 지적한 것처럼 “20년대의 식민지적인 조건에서 궁핍과 기아와 대결하고 식민지 현실로의 민족적 궁핍화 및 기아와 싸웠던 경험을 그의 문학적 세계의 의식으로 살린”(「1920년대 식민지적 현실」) 당대의 구조적 모순을 투철하게 반영시킨 ‘빈궁 문학’의 걸작이었다.

그리하여, 이제까지의 ‘있음직한 사실’을 구성하는 허구(픽션)의 문학은 그를 통해 ‘있는 사실’의 기록이란 체험 소설의 강력한 설득력에 부닥쳐, 깊은 반성을 하게 되는 동시에, 그의 주인공들이 착취자를 죽이거나 불을 지르는 폭발적인 반항 양식은 주색으로 탕진하던 당시 지식인들의 울울한 분노에 적절한 분출구를 제시한 것으로, ‘방화(放火) 소설’ ‘살인 소설’의 유행을 일으킨다.

『혈흔(血痕)』(1926년 간) 『홍염(紅焰)』(1931년 간) 두 창작집에 숱하게 나타나는 궁핍·곤욕·참상의 비극은 일제의 강제 수탈 때문에 농토를 잃고 살길을 찾아 도시로 타국으로 정처 없이 떠나야 했던 식민지 백성의 현실이자 서해 최학송 그 자신의 체험기였다. 「고국」과 「탈출기」는 간도에서 살 수 없어, 다시 두만강을 건너 고국 땅으로 되돌아와야 했던 자신의 해명이며, 「13원」은 회령에서 겪었던 에피소드의 기록이고, 「전아사(餞迓辭)」의 대부분 줄거리는 상경 후의 자신의 심정을 토로한 것이다. 또한 「백금(白琴)」은 문단 초창기의 일기이고, 「홍염」은 만주에서 굶어 죽은 자기 장모 이야기다. 그처럼 그 자신이 소설적 생애를 산 사람이었다.

1901년 함북 성진에서 한의사의 아들로 태어난 서해는 아버지가 가정을 파탄으로 밀어넣고 만주로 사라지자, 다니던 성진보통학교를 중도에 치우고 빈곤과 싸워야 했다. 15세 때 자기 시가 『학지광』에 발표된 것을 그처럼 좋아하던 그는, 17세 때 어머니와 함께 일자리를 찾아 간도로 갔고, 20세 즈음 결혼을 했다. 그러나, 그의 생활은 여전히 기아선상에서 헤매었고, 그는 한 끼 밥을 얻기 위해 아무 일이건 가리지 않고 닥치는 대로 뛰어들었다.

어떤 때는 상투잡이가 되어 나무바리 장수도 해보았고, 산으로 나무하러 갔다가 되놈한테 붙들리어 죽을 고비도 넘겨보고, 두부 장수도 하여보고, 노동판에서 십장 노릇도 하여보고, ××단에 따라다니느라고 총을 메고 눈 쌓인 얼음 벌판도 헤매이다가 총에 맞아 죽은 동지의 시체를 혼자서 얼음 벌판에서 밤을 새어가며 지켜보기 등 인생의 밑바닥을 헤맨 그는,

이러구러 겨울은 점점 깊어가고 기한은 점점 박두하였다. 일자리는 없고······그렇다고 손을 털고 앉을 수도 없었다. 시퍼런 칼날이라도 들고 하루라도 괴로운 생을 모면하도록 쿡쿡 찔러 없애고 나까지 없어지든지, 더 도리가 없게 절박하였다. 「탈출기」에서 고백할 정도였다.

평생의 지병으로 마침내 그의 죽음을 몰아온 위병과 복통에 견디다 못해 맞기 시작한 아편에 중독된 채 간도를 떠나 귀국하면서 아내와 뿔뿔이 헤어져야 했던 서해는 『조선문단』 창간호에 「고국」이 추천되면서 이 작품의 선자이자 간도에서 감명 깊게 읽은 『무정』의 작자인 춘원을 찾아 무작정 상경했다.

춘원의 소개로 봉선사에 들어가 중이 되었다가, 한 달 만에 무례한 중을 때려누이고 다시 상경한 그는 『조선문단』의 기자 겸 급사로, 2년 위의 사주 방인근의 여러 심부름까지 하는 수모를 겪으면서 왕성한 창작 생활로 들어갔다.

『조선문단』이 폐간된 후 『현대평론』, 중외일보·매일신보 기자로 전전하며, 때로 한성 권번의 기생 잡지 편집까지 맡았던 그가, 그래도 행복한 가정 생활을 한 것은 말기의 5년 동안. 신부는 조선문단사 시절 출장 중인 간도에서 사귄 시조 시인 조운(曺雲)의 누이동생 분려(芬麗)였다. 1926년 방인근의 집에서 육당의 주례로 문단 결혼식을 한 서해는 그 사이의 두 아들과 함께 조촐한 소시민적 일상을 즐기며 활동할 수 있었다.

그러나 그것도 잠시, 그는 끝내 궁핍으로 얻은 위문협착증으로 삼호병원에서 수술하다 출혈이 너무 심해 이익상·박상엽 등 여러 친구들의 수혈에도 불구하고 한 많은 숨을 거두었으니, 그가 30을 겨우 넘긴 1932년 6월이었다. 최초의 문인장으로 미아리 공동묘지에 묻힐 때, 그를 아끼던 춘원·동인·상섭이 그의 영구를 뒤따랐고, 택시 수십 대가 줄을 이어 묘지로 향했다. 2년 후 문인들은 다시 그의 묘지에 비석을 세워주는 추모의 정을 보였다.

서해(曙海) 최학송(崔鶴松; 1901.1.21 ~ 1932.7.9)

오호 서해 형 - 이태준 / 낭독 홍성례

'나의 이야기' 카테고리의 다른 글

생일/칠순/회갑 모임 (0) 2023.08.12 장맛비속의 용마폭포공원 (0) 2023.07.15 금산 인삼휴게소 / 무주 별장 / 진안 용담호 (0) 2023.07.04 '소설 환단고기(桓檀古記)' 5권 완간 BooK Koncert (0) 2023.06.30 재경옥야산악회 관악산 둘레길 (0) 2023.06.25