-

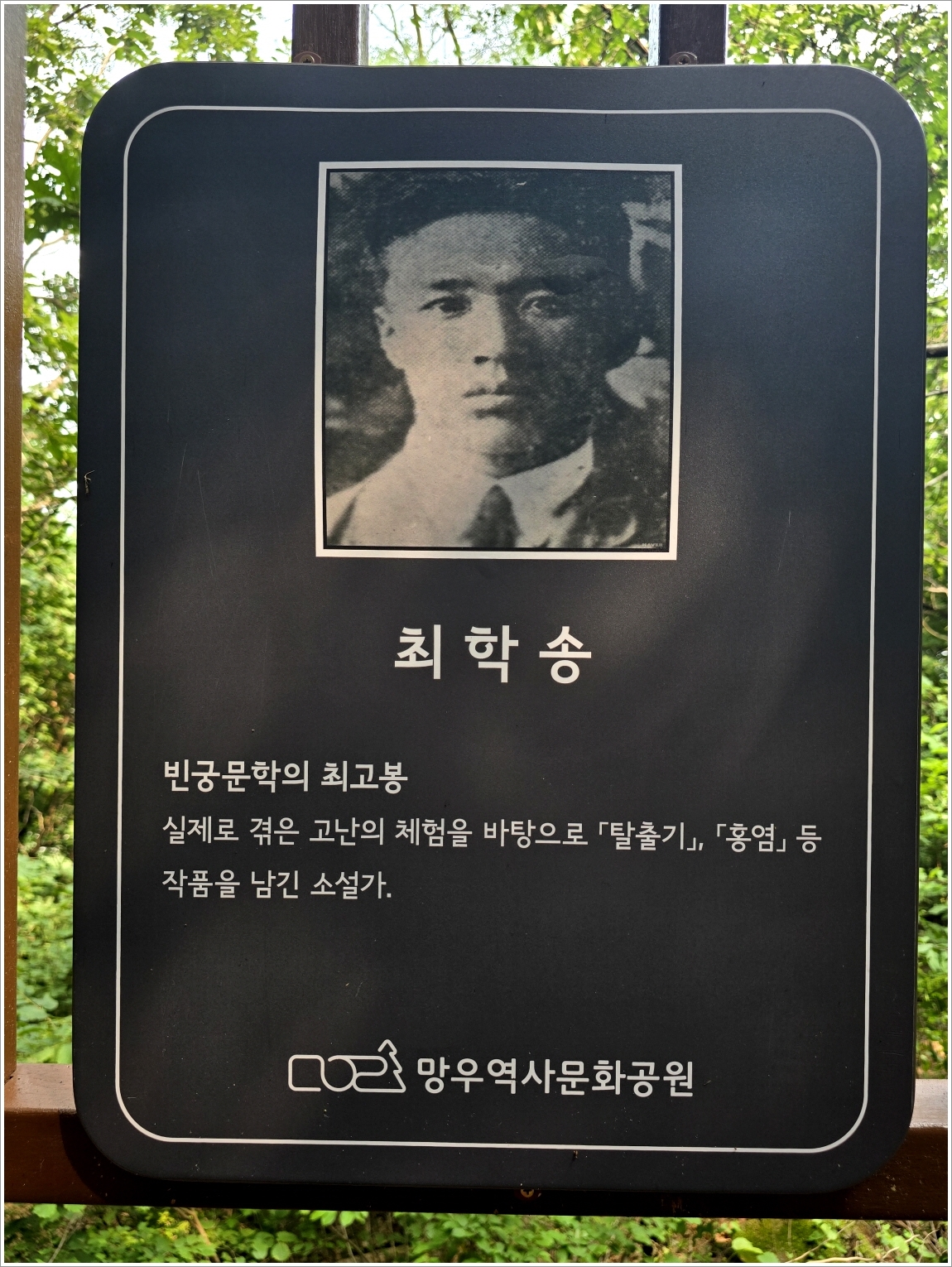

서해(曙海) 최학송(崔鶴松) 92주기 추모문화제 / 아사카와 다쿠미 출판기념회나의 이야기 2024. 7. 13. 17:13

서해(曙海) 최학송(崔鶴松) 92주기 추모문화제

2024.7.13(토) 망우문화공원 최학송 묘역

최학송 [崔鶴松] (1901. 1. 21 ~ 1932. 7. 9)

소설가. 함북 성진 출생. 호는 서해(曙海). 여러 직업을 전전하며 독학을 하였다. 한때는 북젠다오[北間島] 지방에서 방랑한 적도 있으나 귀국하자, 방인근(方仁根)이 경영하던 조선문단사(朝鮮文壇社)에 들어가 작품 활동을 시작했다. 1924년 《조선문단》에 《고국(故國)》을, 이듬해에는 《탈출기(脫出記)》를 발표하여 쉽사리 문단의 총아가 되었다. 뒤이어 《기아(飢餓)》ㆍ《살륙(殺戮)》ㆍ《홍염(紅焰)》ㆍ《큰물 진 뒤》ㆍ《박돌(朴乭)의 죽음》 등 자신이 고난의 체험이 풍부했던 관계로 극빈자의 고투(苦鬪)와 자연발생적인 반항을 주제(主題)로 한 많은 작품을 써냈다. 당시는 신경향파(新傾向派) 문학이 유행한 때여서, 그의 빈궁 문학(貧窮文學)은 시운(時運)을 타고 카프계(KAPF 系)의 문인들에게 갈채를 받았다. 1925년 '프로 예맹(藝盟)'에 가입하였고 중외 일보(中外日報) 기자ㆍ매일신보 학예 부장을 역임하였다. 만년에는 창작도 하지 않고 타락과 무궤도한 사생활(私生活)로 문단에서도 백안시(白眼視)되어 불우하였다. 1932년 7월 9일 체부동(體府洞) 자택에서 병사(病死)하였다.

(인명사전, 2002. 1. 10., 인명사전편찬위원회)

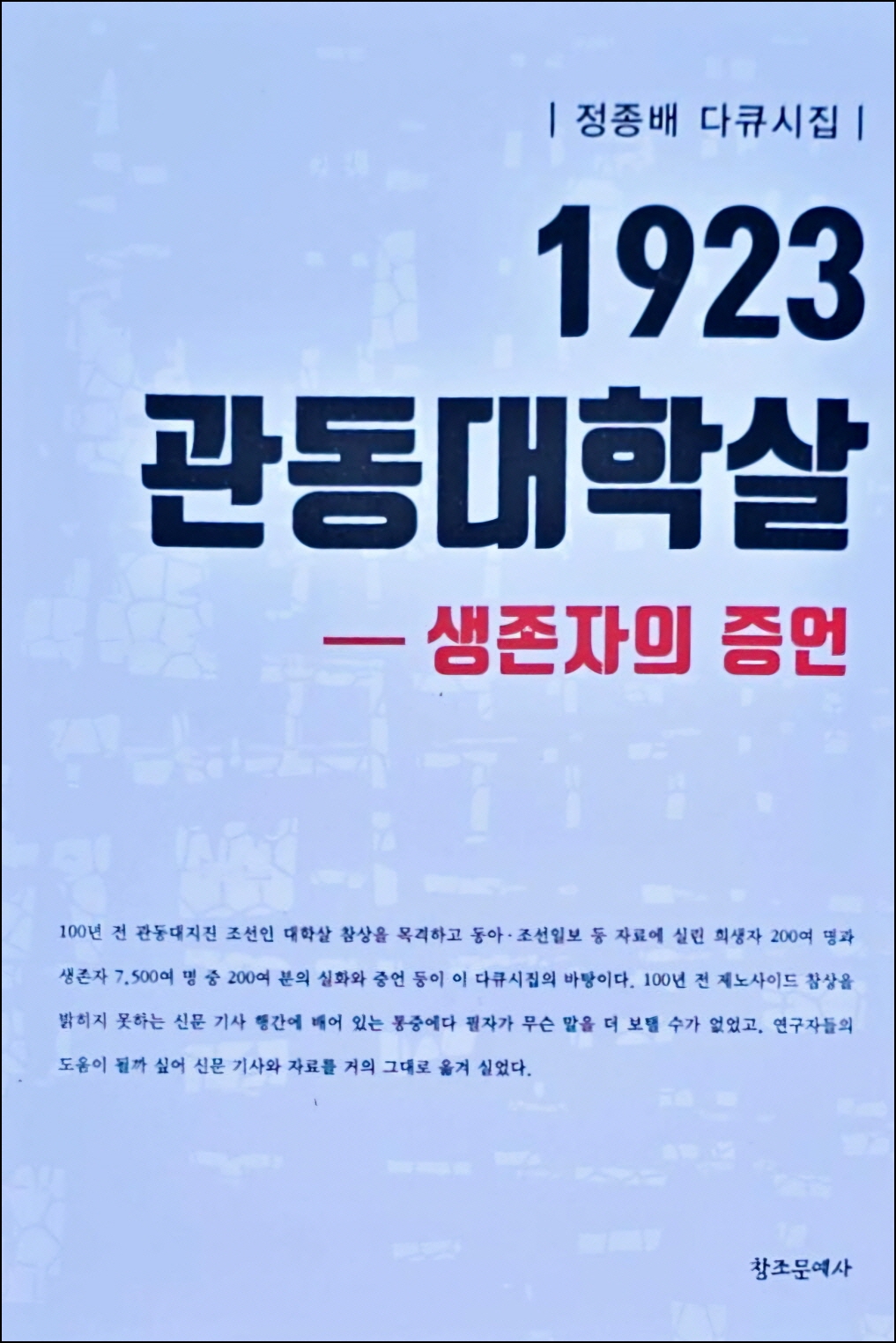

아사카와 다쿠미 출판기념회 (2024.7.13 망우문화공원 아사카와 다쿠미 묘역)

[한국의 흙이 된 일본인]

아사카와 다쿠미(浅川巧, 1891년 1월 15일 ~ 1931년 4월 2일)는 일제 시대 한국에서 근무한 일본인이다.

생애

야마나시현 출신. 조선총독부 산림과에 근무하며 산림녹화에 힘썼다. 그의 형은 '조선 도자기의 신'이라고도 불리는 아사카와 노리타카이며, 자신도 조선의 공예를 좋아했다. 형에게 조선의 도자기 파편을 구해 보내주는 한편, 자신은 조선의 소반(밥상)을 연구하며 조선 문화의 독자성을 주장했다. 그의 고향인 야마나시현 호쿠도시에 노라다카·다쿠미 형제 기념관이 세워졌다. 그는 40세에 요절하여 서울 중랑구 망우리 공동묘지에 묻혔다.

민예운동에 영향

아사카와 다쿠미의 영향으로 조선 백자의 아름다움에 눈을 뜬 형 아사카와 노리타카가 이를 일본에 소개했다. 야나기 무네요시가 민예운동을 시작한 배경에는 조선 백자에 대한 이해가 있었다고 한다. 야나기 무네요시는 일제강점기 조선에 조선민족미술관을 세웠고, 이 소장품은 후일 국립중앙박물관으로 계승됐다.

한국의 조림

당시 한국 잣나무는 2년간 길러야 양묘에 성공할 수 있었지만 아사카와씨가 고안한 양묘법 덕분에 1년으로 단축할 수 있었으며, 2011년 현재 한국의 인공림 37%에 잣나무가 심겨져 있다. 아사카와는 조선의 민둥산을 푸르게 하는 것이 소명이라 믿고, 전국을 다니며 맞는 수종을 고르고 식목을 거듭하여 자연 상태 흙의 힘을 이용하는 '노천매장법' 방식으로 조선오엽송 종자를 싹 틔우는 방법도 개발했다.

영화

2012년 아사카와 다쿠미의 일생을 그린 일본 영화 '백자의 사람: 조선의 흙이 되다(일본어: 道〜白磁の人)가 개봉했다. 에미야 다카유키의 소설 《백자의 사람》이 원작이다.

기타

망우리 공동묘지에 있는 아사카와 다쿠미의 묘비에는 '한국의 산과 민예를 사랑하고 한국인의 마음속에 살다 간 일본인, 여기 한국의 흙이 되다'라고 적혀 있다.

나무위키

'나의 이야기' 카테고리의 다른 글

장마속 중랑천 라이딩 (1) 2024.07.21 입체낭독극-촌선생(村先生) (0) 2024.07.17 2024 제사 / 병관 회갑 축하 외 (0) 2024.07.08 드론으로 보는 우리 동네(면목현대 I PARK) (0) 2024.07.07 용마산 전망대에서 바라본 동서울 (0) 2024.07.01